「最近、水の減りが少ない気がする…」

寒くなると、うさぎの飲水量が減ってしまうことがあります。

一見、問題なさそうに見えても、実は“うっ滞”や“脱水”のサインが隠れていることも。

特に冬場は、水が冷たくなったり、活動量が減ったりすることで体内の水分バランスが崩れやすく、腸の動きが鈍くなってしまいます。うさぎの健康を守るためには、「飲水量の変化」に早く気づくことが大切です。

今回は、うさぎの飲水量が減る原因と、脱水・うっ滞を防ぐための具体的な対策について詳しくご紹介いたします。

うさぎの飲水量が減る冬に起きやすいトラブル

うさぎは季節や環境の変化に敏感な動物です。

冬になると室温の低下だけでなく、空気の乾燥や運動量の減少が重なり、自然と水を飲む量が減ってしまいます。

脱水と胃腸うっ滞の関係

また、冬は室内の暖房によって空気が乾燥しやすく、呼吸や皮膚から水分が失われやすい季節です。

この状態が続くと、知らないうちに軽い脱水が進行し、うっ滞を誘発することもあります。

とくに換毛期を終えた直後や高齢うさぎは、代謝や腸の動きが低下しているため注意が必要です。

「フンが小さい」「食欲が落ちている」「寝ている時間が長い」などの変化が見られたら、すぐに飲水量や排便を確認しましょう。

うさぎが水を飲まない原因

うさぎが水を飲まなくなる理由は、単に「寒いから」だけではありません。

飲水量が減る背景には、環境・体調・好みなど、いくつかの要因が重なっていることが多いです。

① 水が冷たすぎる

とくに高齢うさぎや術後の個体では、体温が下がりやすいため「ぬるま湯」を好むこともあります。

② 給水器の位置や形が合っていない

③ 歯や口のトラブル

④ 食事内容の変化

⑤ 環境やストレスの影響

このように、「飲まない理由」にはさまざまな要素があります。

まずは原因を見極めながら、うさぎが安心して水を口にできる環境づくりを整えましょう。

冬にできる飲水対策

冬場の飲水量減少は、環境を少し工夫するだけでも大きく改善できます。

ここでは、飼い主さんがすぐに実践できる対策を4つご紹介いたします。

① ぬるま湯を与える

電子レンジで数秒温めるか、湯煎で軽く温めると手軽です。

② ボトルと皿の両方を設置

また、皿タイプはホコリや毛が入りやすいため、こまめに交換しましょう。

③ 水分を多く含む野菜を活用

食欲が落ちている場合は、好物の野菜を小さく切って食欲を刺激してあげましょう。

④ 室温・湿度を整える

ケージの近くに温湿度計を設置しておくと、日々の管理がしやすくなります。また、ヒーターの風が直接当たると乾燥が進むため、サーキュレーターで空気を循環させるのもおすすめです。

⑤ 給水ボトルに「水質改善スティック」を入れて清潔に

ボトルの水を長時間入れっぱなしにしておくと、カルキや雑菌の影響で味やにおいが変わることがあります。

そんなときに便利なのが、給水ボトルに入れるだけで水質を整えてくれる「魔法のスティック」タイプの浄水フィルターです。

▶ 給水ボトルに入れるだけで減ミネラル水に|B-blast 魔法のスティック

これらの対策を続けることで、「水を飲まない」「フンが小さい」といった不調のサインを未然に防ぎやすくなります。

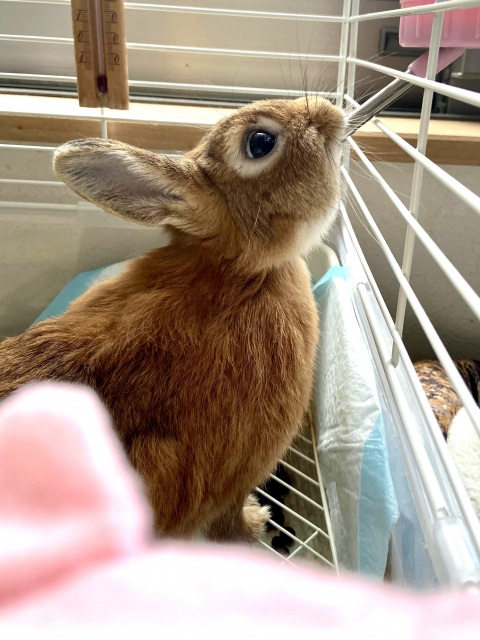

実際の体験談:こはくの飲水変化

我が家のミニうさぎ「こはく」(9歳)も、冬になると明らかに飲水量が減る時期があります。

元気に見えても、水の減り方がいつもより少ないときは、体調のサインかもしれません。

また、牧草の種類を増やして咀嚼を促すことで、腸の動きをサポート。

この組み合わせで、冬でもお腹の調子を安定させることができています。

こはくは過去に腸閉塞の手術も経験しているため、飲水量の変化には特に敏感に注意しています。

「フンが小さい」「食欲が落ちた」など、少しでも異変を感じたらすぐに温度・湿度・飲水量をチェックするようにしています。

長年一緒に暮らしていると、小さな変化にも気づけるようになります。

それでも“冬の乾燥”と“冷たい水”は侮れないため、日々の観察とこまめな水交換を欠かさないことが大切です。

まとめ:冬こそうさぎの“水分チェック”を習慣に

冬は気温が下がり、うさぎの飲水量も減りやすい季節です。

冷たい水を嫌がったり、乾燥によって脱水気味になるなど、ちょっとした環境の変化が体調に影響します。

うっ滞や腸閉塞を防ぐためには、毎日の“水の減り方”を観察し、早めに対応することが何よりも大切です。

朝晩の水交換を習慣にし、ぬるま湯や野菜などを上手に活用して水分補給をサポートしてあげましょう。

こはくやひすいのように、長く健康で穏やかに過ごすためには、季節ごとの変化に寄り添うことが一番のケアです。

「いつもより水が減っていないな」と感じたら、それは小さなサイン。

早めに気づいてあげることが、うさぎの命を守る第一歩になります。

コメント