「退職したけれど、次の仕事がまだ決まっていない」「貯金も不安で、今後の生活が心配…」そんな状況にある方にとって、失業保険は心強い支えになります。

しかし、制度の内容や申請方法を正しく理解していないと、受給できる金額やタイミングに大きな差が出てしまうことも。

この記事では、失業保険の仕組みから申請手続き、給付額の計算方法、転職活動に役立つ活用法までを徹底解説します。

最新の制度改正(2025年4月〜)にも対応していますので、「これから申請したい」「制度を見直したい」という方はぜひ参考にしてください。

退職後の生活を支える!失業保険の基礎知識

失業保険とは?基本的な仕組みと目的を解説

退職して収入が途絶えると、多くの方が「次の仕事が決まるまで生活できるか不安…」と感じるのではないでしょうか。

そんなときの支えとなるのが「失業保険」です。正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれ、働く意思と能力があるのに職に就いていない人に対して、再就職までの生活を支援するために給付されます。

目的は単なる生活費の補填ではありません。「安心して次の職を探せる時間と余裕を与えること」、それこそが失業保険の役割です。

雇用保険との関係:受給資格者の条件について

失業保険を受け取るには、そもそも雇用保険に加入していたことが前提です。

たとえば、契約社員として1年働いた場合でも、雇用保険に入っていれば対象になります。

一方で、「日雇い」「短期アルバイト」などは加入条件を満たさないこともあるので、自分の雇用形態が受給対象か事前にチェックが必要です。

自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職か会社都合退職かによって、失業保険の給付開始時期が大きく異なります。

■ 2025年4月以降の支給開始時期

・自己都合退職:待機7日+給付制限1ヶ月

・会社都合退職:待機7日のみですぐに支給開始

つまり、会社都合なら退職してから約1週間後に失業保険が支給されるのに対し、自己都合では約1ヶ月のブランクが生じます。この差は生活に大きな影響を与えるため、退職理由の扱いには注意が必要です。

なお、パワハラや長時間労働など「やむを得ない理由」がある場合は、自己都合退職でも会社都合に近い扱いとなり、給付制限がかからないケースもあります。

失業保険の主な給付内容と金額

失業保険で受け取れる金額は、「退職前6ヶ月間の平均賃金」がベースとなります。

たとえば、月収25万円だった方は、1日あたりの「賃金日額」が約8,000円前後となり、給付率が60%なら1日あたり4,800円ほど。これが約90〜150日間支給されるため、総額は数十万円〜100万円超にもなります。

離職票の役割と失業手当の受給申請の流れ

失業保険を受け取るには、「離職票」という書類が必須です。会社から郵送または手渡しでもらい、それを持ってハローワークに行くことで初めて手続きが始まります。

離職票が届かない場合の対処法や、退職時の交渉については「退職代行を使うべきか?」も併せてご確認ください。

失業保険の受給条件と申請手続き

失業手当の受給条件:必要な書類と要件

失業保険を受け取るためには、「就職する意思と能力があるにもかかわらず、失業している状態」であることが大前提です。

具体的には、以下の3つを満たす必要があります。

- ハローワークに求職の申し込みをしている

- 積極的に就職活動を行っている

- 雇用保険に一定期間以上加入していた

※マイナンバーを認定日に毎回見せる場合は写真は必要ありません

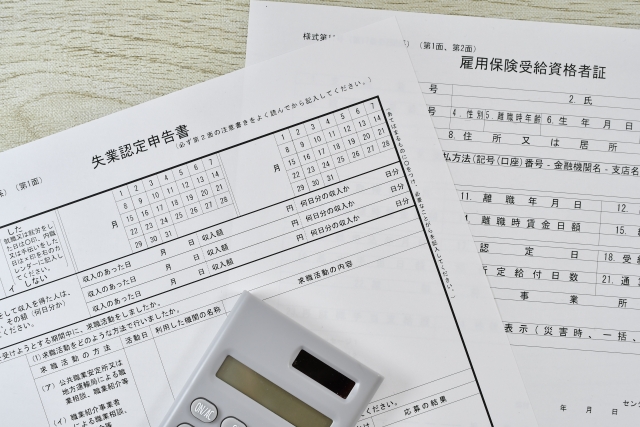

申請手続きの流れ:ハローワークでの確認事項

退職後、失業保険を受け取るまでの主な流れは以下の通りです。

- 離職票が届いたら、最寄りのハローワークへ

- 求職申込みと受給資格の確認

- 雇用保険説明会への参加

- 待機期間(7日間)を経て失業の認定

- 指定された「認定日」にハローワークへ行くことで初回の給付が決定

自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(原則2ヶ月)があるため、実際の支給開始は約3ヶ月後になることもあります。スムーズに申請するには、「退職からどのタイミングでハローワークに行くか」が鍵となります。

給付制限期間とその影響

2025年4月から、自己都合退職の場合の「給付制限期間」が従来の2〜3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

なお、再就職支援の一環として、一定の教育訓練講座を受講した場合は給付制限がなくなる制度も新設されています。

ただし、過去5年以内に同様の受給を複数回行っている場合や、重大な規律違反による退職などは例外として、最大3ヶ月の制限が課されることもあります。

制度の変更点を知らずに「今も3ヶ月かかる」と誤解している方も多いため、退職日と制度適用開始日を正しく把握しておくことが重要です。

再就職活動と認定日:失業給付を受けるためのポイント

失業保険は、ハローワークの「認定日」に再就職活動の報告をすることで初めて支給されます。

認定日は原則として4週間に1回。この日に以下のいずれかを報告する必要があります。

・ハローワークの相談・職業紹介の利用

・求人への応募実績

・面接や説明会への参加記録

何もしていないと判断された場合は給付が止まるため、計画的な求職活動が重要です。

失業保険の計算方法と受給額の具体例

賃金日額の計算方法:いくらもらえるのか?

失業保険の給付額は「賃金日額」を基準に算出されます。

賃金日額とは、退職前6ヶ月間に支払われた給与総額を180で割った金額です(賞与は含まれません)。

給付率は年齢や賃金により異なり、低所得者ほど高くなる傾向があります。

受給日数と給付金の計算方法

失業保険の受給期間(日数)は、「退職理由」「年齢」「雇用保険の加入期間」によって変動します。以下は2025年時点の最新基準に基づく一覧です(自己都合退職の場合)。

| 年齢 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |

|---|---|---|---|---|

| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |

| 30歳以上45歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 |

| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 150日 | 240日 | 270日 |

| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 210日 | 240日 |

上記は自己都合退職の場合ですが、会社都合退職や倒産など特定理由離職者の場合は、これより長い受給日数が設定されることもあります。

たとえば、45歳で加入歴が20年ある方が自己都合で退職した場合は「210日」、会社都合なら最大「330日」になることもあります。

年齢や加入期間による受給額の変動

失業保険の受給日数や支給総額は、年齢や雇用保険の加入期間によって変わります。特に会社都合退職の場合は、下記のように年齢が高く、加入年数が長いほど、受給期間が長くなるのが特徴です。

| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 30歳未満 | - | 90日 | 120日 | 180日 | - |

| 30歳以上45歳未満 | - | 120日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45歳以上60歳未満 | - | 150日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60歳以上65歳未満 | - | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

このように、年齢や雇用保険の加入年数が長いほど、支給される日数が増える仕組みになっています。

受給期間が長くなれば、総支給額も大きくなります。たとえば45歳以上・加入20年以上の方なら最大330日分が支給される可能性もあります。

不正受給とそのリスク:チェックが必要なポイント

失業保険は自己申告がベースですが、不正受給が発覚すると重いペナルティがあります。

主な例として以下のようなものがあります。

・アルバイトをしているのに申告していない

・既に内定しているのに求職中と偽る

・認定日に虚偽の活動報告をする

不正が判明した場合、支給額の「最大3倍返還」が求められるだけでなく、今後の給付も打ち切られます。

制度は「必要な人に必要な支援を行うため」に存在するものです。正しく、誠実に活用することが大切です。

失業保険を活用した転職活動の進め方

転職活動を支える役立つ支援制度

失業保険を受給しながら利用できる支援制度は多数あります。

たとえば、ハローワークでは職業相談、履歴書の添削、模擬面接、職業訓練校の紹介など、再就職を後押しする無料サポートが充実しています。

また、希望すればキャリアコンサルタントとの面談を通じて、適性や将来性を踏まえた職探しのサポートも受けられます。「資格取得や学び直し」も視野に入れた転職活動が有効です。

教育訓練給付とその活用法

対象講座は簿記・介護・IT・医療事務など多岐にわたり、スキルアップによって再就職の可能性が広がります。

給付の併用も可能なため、早めの情報収集と計画的な申込みがカギです。

おすすめの求人情報の探し方とハローワークの利用法

求人情報を探す方法としては、以下の3つが効果的です。

・ハローワーク:地元密着型の求人に強く、職業訓練や紹介状の発行も可能

・転職サイト:自分のペースで情報収集ができる

・エージェントサービス:非公開求人の紹介や応募書類の添削支援が受けられる

特に「ハローワーク経由の紹介」で就職が決まると、再就職手当の支給対象にもなるため、積極的に活用しましょう。

退職後の生活を維持するためのアルバイトの選択肢

失業保険の受給中でも、「収入の上限を超えない範囲」であればアルバイトは可能です。ただし、ハローワークへの申告は必須。申告せずに働くと不正受給扱いになります。

たとえば、日数が週20時間未満であったり、1日の勤務が短時間である場合は「内職・手伝い」として申告すれば、支給が続く可能性もあります。副業やスキルアップ目的のバイトは、再就職にもつながる一歩となり得ます。

退職後の生活を支えるための備え

退職後の不安を軽減するための計画

退職後、最も多い悩みは「生活資金」と「再就職への不安」です。

失業保険は一定期間の支援に過ぎないため、それだけに頼らず生活設計を立てることが重要です。

あわせて「副業」や「スキルアップによる転職」など複数の選択肢を持つことで、精神的にも安定します。

年金や健康保険の準備:知っておくべきこと

退職後の公的保険の手続きも忘れてはなりません。

・健康保険:任意継続、または国民健康保険への加入が必要

・年金:厚生年金から国民年金へ切り替え(または免除申請)

収入がない間でもこれらの保険料は発生します。支払いが厳しい場合には「減免制度」や「猶予制度」の利用を検討しましょう。会社を辞めると、自分で手続きを行う必要があるため、タイミングを逃さないようにしましょう。

確定申告の必要性とその準備方法

退職金を受け取ったり、退職後にアルバイトや副業で収入を得た場合には、確定申告が必要になるケースがあります。

たとえば源泉徴収票を受け取っていても、医療費控除やふるさと納税の申請などを含めれば、自ら申告した方が得な場合もあります。

退職後の生活を安定させるためのマネープラン

退職を機に、ライフスタイルや働き方を見直す方も増えています。「次の仕事がすぐに見つからないかもしれない」と不安な方は、失業保険の支給期間中に副業を始めてみるのも一案です。

失業保険と両立しながら収入の柱を増やすことで、将来的な不安を軽減できます。

「一社依存からの脱却」という視点も、今後の安定につながります。

まとめ:失業保険を正しく利用するために

申請から受給までの流れを再確認

退職後、失業保険を受け取るためには、いくつかの重要なステップを正しく踏む必要があります。

離職票を受け取る

会社を退職したら、雇用保険に加入していた証明となる「離職票(1・2)」が届きます。これが手続きの出発点です。

ハローワークで求職申込をする

離職票や本人確認書類、印鑑、写真、通帳(口座)などを持参し、ハローワークで「求職の申込み」と「雇用保険の受給資格の決定」を受けます。

雇用保険説明会に参加する

受給資格が決定すると、後日「雇用保険説明会」に参加します。ここで受給者証や失業認定の方法、必要書類の説明を受けます。

待期期間・給付制限を経る

失業保険は、申請からすぐに支給されるわけではありません。7日間の待期期間があり、その後自己都合退職の場合はさらに2〜3か月の給付制限が課されます(会社都合の場合は待期後すぐに受給可能)。

失業認定を受けて受給開始

4週間ごとにハローワークで失業認定を受けると、基本手当が指定口座に振り込まれます。以降も認定日ごとに求職活動の実績を報告しながら、支給が続きます。

これらを確実に実施することで、給付金をしっかり受け取ることができ、再就職に向けた安心材料となります。

失業保険のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 収入が途絶える期間の生活を支える 教育訓練や職業訓練の機会を利用できる 再就職活動の心理的負担を軽減できる | 自己都合退職の場合は給付開始が遅れる 支給額や期間に上限があり、十分とは限らない 手続きや報告義務が多く、計画性が必要 |

こうした点を理解した上で、自分にとってどのように制度を活用すればいいか考えることが大切です。

今後の生活に向けた心構えと計画

失業保険は「生活を立て直すための一時的な制度」です。本質的な目標は“再び自分に合った働き方を見つける”ことにあります。

焦らず自分に合った仕事を探しつつ、必要に応じてスキルアップ・資格取得・副業といった多様な選択肢も取り入れていきましょう。

コメント