私は2004年から2011年まで、コナミスポーツクラブで契約社員として働いていました。スポーツに関わる仕事に憧れて入社しましたが、待っていたのは理想と現実のギャップでした。アルバイトから準社員へと登用されたものの、待遇は最低賃金に近く、生活は決して楽ではありませんでした。

正社員登用を目指して努力する仲間も多くいましたが、厳しい試験や制度の壁に阻まれ、別の道を選んで退職していく人を何人も見送ってきました。

準社員とアルバイトの給与体系にも矛盾があり、ときにはアルバイトの方が時給換算で高くなることもありました。そのためアルバイトは長く続かず、現場は常に人手不足。残されたスタッフの負担が増し、疲弊していく悪循環が続いていました。こうした現場での経験は、私にとって忘れられない7年間となりました。

あれから十数年が経ち、2025年の今では会社の経営環境や従業員を取り巻く状況も大きく変わっています。本記事では、2011年までに体験した現場の実情を振り返りつつ、その後の経営推移と現在の状況を比較していきます。

2011年までに経験したコナミスポーツの現場

アルバイトから準社員への登用

私は2004年、アルバイトとしてコナミスポーツに入りました。最初は清掃やフロント対応、マシンの簡単な説明など雑務が中心で、この先どうキャリアを積めるのか不安もありました。

それでも現場での経験を重ねる中で準社員へ登用されました。待遇は厳しいままでしたが、「正社員になれるかもしれない」という期待を持ちながら働き続けていました。

正社員登用の厳しい壁

準社員から正社員を目指すには、現場でどれだけ成果を出していても筆記試験に合格しなければなりませんでした。

実際には仕事内容は正社員と遜色なく、同じように多くの業務を任されていましたが、試験を突破できなければ待遇は契約社員のまま。

努力が報われない仕組みに不満を抱き、昇格を諦める人も少なくありませんでした。現場で汗を流すスタッフにとって、この制度は大きな壁として立ちはだかっていたのです。

突然消えた社内ライセンス制度

かつては指導スキルや知識を評価する社内ライセンス制度があり、この仕組みがあることでスタッフの一定の品質や水準が保たれていました。ところが、この制度はある日突然廃止されてしまったのです。

その結果、現場ではスキルの差が広がり、教育や指導の統一感が失われていきました。制度に基づいて努力してきたスタッフのモチベーションは大きく下がり、退職につながるケースも多く見られました。

現場に残ったスタッフにとっても、ノウハウが急に途絶える混乱は大きな負担となりました。

頻繁な支店長交代に振り回される現場

現場をまとめる支店長が頻繁に交代し、そのたびに本部の方針も変わりました。昨日の指示と今日の指示が正反対ということもあり、スタッフは振り回されるばかり。

新人や若手は「どの指示を信じればいいのか」と混乱し、働きにくさを強く感じていました。

待遇と労働環境の厳しさ

準社員の給与は最低賃金に近く、時給換算するとアルバイトより低いこともありました。

途中から年俸制に切り替わり、14分割で支給される仕組みになりましたが、実際には12か月分と残り2か月分を「ボーナス」として分けただけで、実質的な増額はありませんでした。

むしろ保険料や年金の控除が重くなり、手取りは減ることも多かったのです。

残業がなければ月の手取りが10万円を切ることもあり、生活は非常に厳しいものでした。それでも仕事量は正社員と変わらず、責任も大きく、待遇とのギャップは常に不満として残りました。

さらに長時間労働が当たり前で、月260時間を超える勤務も珍しくなく、心身の疲労に加えて将来への不安も大きな負担となっていました。

退職者が後を絶たない現場の実情

低賃金と過酷な労働環境の中で、多くのスタッフが正社員を目指して転職していきました。体力や気力が持たずに辞める人も多く、私も何人もの同僚の退職を見送りました。

アルバイトも定着せず、新しく人が入ってこないため、残ったスタッフに負担が集中。人が辞めるたびに現場は疲弊し、悪循環が止まらないのが当時の実情でした。

2011年以降の経営推移と現場への影響

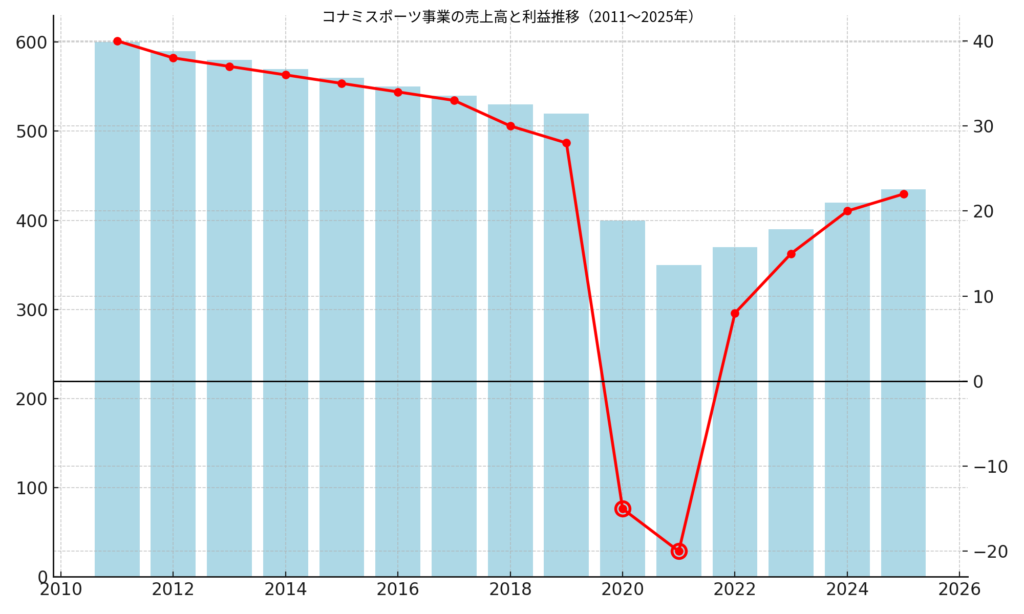

私が退職した2011年以降も、コナミスポーツは厳しい経営環境の中で事業を続けてきました。スポーツクラブ業界全体が競合の増加や顧客ニーズの多様化に直面し、売上は少しずつ減少傾向にありました。

利用者は急減し、多くの施設が休館や閉鎖に追い込まれる中、コナミスポーツも例外ではなく、2020〜2021年には事業利益が赤字に転落。従業員にも人件費削減や雇用形態の見直しといった影響が及びました。

その後、2022年以降は売上が徐々に回復しつつあるものの、光熱費や人件費の高騰で利益は伸び悩んでいます。

営業終了・閉店ラッシュが示す業界リスク

フィットネスクラブ業界では、コロナ禍をきっかけに店舗の営業終了や閉店が相次ぎました。2021年にはコナミスポーツも全国で約25店舗を閉鎖し、「コナミ・ショック」として話題になりました。

さらに2025年6月には、愛知県の栄店と埼玉県の北浦和店の営業終了が発表されるなど、大手クラブでも撤退が続いています。現場スタッフや会員にとっては大きな影響であり、業界の先行きに不安を抱かせる出来事となっています。

また、業界全体を見ても2023年度にはスポーツジム事業者の倒産件数が過去最多を更新しました。特に中小規模のクラブでは経営基盤が弱く、撤退や再編が進んでいるのが現状です。

2025年の従業員を取り巻く状況

2025年現在、コナミスポーツは売上の回復傾向を維持し黒字を確保していますが、その裏で働く従業員の待遇や環境は依然として厳しい課題を抱えています。

雇用形態は正社員だけでなく、準社員や業務委託スタッフに依存する構造が続いており、人件費抑制の影響で非正規雇用が多い点は過去と大きく変わっていません。

給与面においても大きな改善が見られるとは言い難い状況です。2025年度の大学卒初任給は平均で約23.9万円、手取りでは15万〜17万円程度とされています。

現場の仕事量や責任は依然として大きく、スタッフは利用者対応や指導、施設管理など幅広い業務を任されています。しかし、その働きに見合った報酬が得られているとは感じにくく、人材が定着しない原因の一つとなっています。

慢性的な人手不足により、一人ひとりの負担が増え、結果的に退職や離職率の高さが目立つ点も2011年当時と共通しています。

当時と今を比較して見えること

2004年から2011年までの準社員としての働き方は、正社員と同じような業務を担いながらも、最低賃金に近い給与で生活は厳しく、残業がなければ手取りが10万円を切ることもありました。

年俸制への移行も実質的な改善にはつながらず、むしろ控除で手取りが減ることもあり、将来への不安は常に付きまとっていました。

数字だけを見れば当時より水準は高いように思えますが、現場の実情を見ると、待遇の厳しさや人材の定着率の低さといった課題は大きく変わっていません。

ds非正規雇用に依存する構造はそのままで、現場スタッフにかかる負担は今も重いままです。

つまり、2011年当時に感じていた「正社員並みの責任を負っているのに報われない」という感覚は、形を変えて現在も残っているのです。経営が黒字を維持していても、その恩恵が現場で働く人々に十分還元されているとは言い切れません。

2025年現在の主要スポーツクラブ 初任給比較

スポーツクラブ業界は、人材確保のために給与水準の見直しを続けています。ここでは2025年現在、主要な大手スポーツクラブにおける新卒正社員(大学卒)の初任給を比較しました。

コナミスポーツを含む各社の水準を見ていくと、業界全体のおおよその相場が見えてきます。

| 企業名 | 初任給(月額・大卒) |

|---|---|

| コナミスポーツ(スポーツ系職) | 約240,000円(ライフプラン手当含む) |

| セントラルスポーツ(総合職) | 約233,500円 |

| ルネサンス | 約219,000円 |

| ティップネス(ナショナル社員) | 約221,000円 |

| ホリデイスポーツクラブ | 約240,000円(基本給+手当) |

コナミスポーツもこの水準に含まれますが、私が2011年まで経験した準社員時代は、残業がなければ手取り10万円を下回ることもありました。その落差を考えると、当時の待遇がいかに過酷であったかが浮き彫りになります。

まとめ

2004年から2011年までコナミスポーツで準社員として働いた経験を振り返ると、正社員と同じような仕事量を担いながらも待遇は最低賃金に近く、残業がなければ手取りが10万円を切ることもありました。

退職者が相次ぎ、現場は慢性的な人手不足に悩まされていました。

2025年現在、コナミスポーツを含む大手クラブの初任給は21万〜24万円前後と業界の相場に沿った水準にあります。

しかし、日本全体の平均年収が約460万円(月額約38万円)であるのに対し、スポーツインストラクターの平均年収は約368万円(月額約31万円)にとどまっています。

数字の上では改善が見られても、従業員が安心して働き続けられる環境が整っているとは言い難いのが現実です。スポーツクラブ業界が持続的に発展していくためには、現場スタッフの待遇改善と人材定着が避けて通れない課題だといえるでしょう。

コメント