うさぎは愛らしい反面、非常にデリケートな生き物です。

「昨日まで元気だったのに…」が本当に起こる動物でもあります。

見た目では元気そうでも、実は体の中で病気が進行していることも。

この記事では、初めてうさぎを飼う方に向けて、うさぎがかかりやすい代表的な病気をわかりやすく紹介し、その原因・症状・予防法・実例も交えてまとめました。

【1】うっ滞(胃腸うっ滞・毛球症)

どんな病気?

うさぎの胃や腸の動きが鈍くなり、食べ物や毛が停滞することで消化が止まる状態です。人間で言えば“激しい便秘+胃もたれ”のようなイメージです。

原因と背景:

・ストレス(温度差・環境の変化・引っ越しなど)

・水分不足・運動不足

・換毛期に飲み込んだ毛が胃に溜まる

・繊維(牧草)不足で腸の動きが止まる

なりやすいタイプ:

・神経質・怖がりな子

・換毛期にあまりブラッシングされない子

・ペレット中心で牧草をあまり食べない子

初期症状:

・ごはんを食べない、水を飲まない

・うずくまって動かない

・ウンチが極端に少ない・出ない

予防法:

・毎日牧草をたっぷり与える(チモシー中心)

・新鮮な水をいつでも飲めるように

・換毛期は毎日ブラッシング

・へやんぽで運動時間を確保する

こはくの実例:

こはくは過去にうっ滞と腸閉塞を経験しました。… すぐに夜間病院へ連れて行き、点滴と薬を処方してもらい、その日のうちに回復。うさぎが食べない=命の危険なので、即病院が大事だと実感しました。

【2】不正咬合(ふせいこうごう)

どんな病気?

うさぎの歯は一生伸び続けます。特に奥歯(臼歯)のかみ合わせがズレると、歯が口内に突き刺さったり、目や鼻に影響を与えたりします。

原因と背景:

・牧草不足による咀嚼回数の低下

・先天的な歯並びの問題

・顎のズレや骨格の異常

なりやすいタイプ:

・柔らかい食べ物中心の食事

・歯を削るおもちゃや繊維質が足りない子

初期症状:

・ごはんをポロポロこぼす

・よだれが増える、顎が濡れる

・涙が出る、目が腫れる(奥歯の根が目を圧迫)

予防法:

・牧草中心の食生活を徹底する

・「歯が削れるか」を基準に食事を見直す

・半年~1年に一度、病院で歯のチェック

こはくの場合:

今のところ不正咬合はないですが、涙が続くようなら奥歯の根元が原因の可能性もあるので、定期的なチェックを受けるようにしています。

【3】スナッフル(うさぎの風邪・呼吸器疾患)

どんな病気?

人間の風邪のような症状ですが、原因はパスツレラ菌などの細菌感染が主です。

慢性化すると呼吸器が常に炎症を起こし、一生治らない持病になることも。

原因と背景:

・寒暖差(エアコン直風、急な冷え)

・免疫力の低下、ストレス

・ケージ内のホコリ・アンモニア臭

なりやすいタイプ:

・換毛期や体調を崩した直後の子

・引っ越しや通院後など、ストレス下の子

初期症状:

・くしゃみ、鼻水(透明→白濁)

・鼻の周りが濡れている

・呼吸時にピーピーと音がする

予防法:

・室温は年中20〜25℃をキープ

・加湿器で湿度も保つ(40〜60%)

・掃除と換気をこまめに行う

【4】皮膚炎・ツメダニ・かゆみの病気

どんな病気?

皮膚に炎症が起きたり、外部寄生虫(ツメダニやノミ)によってかゆみ・脱毛・フケが出る症状です。

特にツメダニは目に見えにくいため、発見が遅れやすいです。

原因と背景:

・湿度が高く、ケージ内が蒸れる

・不衛生なトイレ・寝床

・他の動物からの感染(ペットショップや多頭飼育)

なりやすいタイプ:

・換毛期のタイミングでブラッシング不足な子

・高齢・免疫力が落ちている子

初期症状:

・背中に白いフケが出る

・耳や首元をかく行動が増える

・皮膚が赤くなったり、かさぶたができる

予防法:

・ケージは週1で水洗い&完全乾燥

・換毛期は1日1回ブラッシング

・寝床やマットも定期的に取り替える

【5】斜頸(しゃけい)・エンセファリトゾーン感染症

どんな病気?

うさぎの首が傾いたまま戻らなくなったり、ぐるぐると旋回してしまう神経系の異常 原因のひとつがエンセファリトゾーン(E. cuniculi)という寄生性原虫です。

原因と背景:

・感染ルートは母子感染や排尿による接触感染

・ストレスや免疫低下がきっかけで発症することも

なりやすいタイプ:

・保護うさぎや繁殖背景不明な子

・免疫が落ちているタイミング

初期症状:

・首が左右どちらかに傾く(軽度)

・ぐるぐる回る(重度)

・目が揺れる(眼振)

予防法:

・ストレスを減らす(急な環境変化を避ける)

・体調が怪しいときはすぐ通院

・保険加入や夜間対応病院の確認も事前に

ひすいの実例:

ひすいをお迎えしたとき、目に白い模様がありました。

病院で診てもらうと「エンセファリトゾーンの疑い」とのことで、1週間ほど内服薬を続けました。

幸い、進行せず回復してくれましたが、初期対応の速さがカギだと痛感しました。

【6】尿石症・膀胱炎

どんな病気?

尿にカルシウムなどの成分が沈殿し、結晶や石となって排尿障害を引き起こす病気です。

ひどいと膀胱や尿道が傷つき、血尿や激しい痛みにつながります。

原因と背景:

・水分摂取量が少ない

・カルシウム過多のペレットや野菜を継続的に与えている

・肥満や運動不足で代謝が落ちている

なりやすいタイプ:

・水を飲む量が少ない子(ボトルより皿の方が飲みやすい場合あり)

・シニア期に入った子

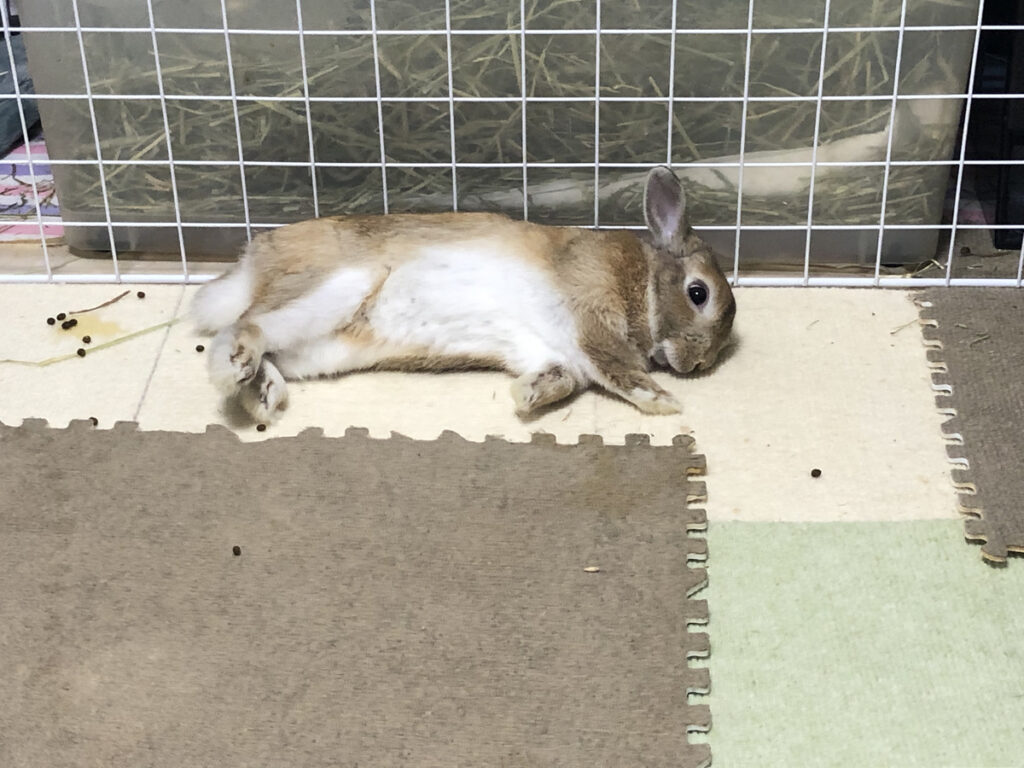

・よく寝そべってばかりで動かない子

初期症状:

・白く濁った尿が出る(カルシウム)

・血尿、トイレで力む

・排尿時に鳴く、嫌がる

予防法:

・水皿+野菜で水分量を増やす

・カルシウムの多い野菜(チンゲン菜など)を控える

・へやんぽで毎日20〜30分は動かす

【7】肥満・運動不足

どんな病気?

肥満は単なる“見た目”の問題ではありません。うっ滞、関節痛、尿石症、皮膚炎など多くの病気のリスクを高める原因になります。

原因と背景:

・おやつやペレットの与えすぎ

・へやんぽの時間が足りない

・シニア期に入り代謝が落ちている

なりやすいタイプ:

・おやつに反応してすぐ食べてしまう子

・ケージ内で過ごす時間が長い子

初期症状:

・おしりが汚れやすい、足の裏が赤くなる

・走らない、ジャンプしない

・抱っこすると以前よりずっしり重く感じる

予防法:

・食事量は計量してコントロール(ペレットは体重×1〜1.5%が目安)

・へやんぽは毎日20〜30分以上

・体重は月1で測って記録しておく

【8】熱中症・ショック・突然死

どんな病気?

うさぎは暑さにも寒さにも弱い動物です。特に夏場は28℃以上で熱中症になる危険性があり、命にかかわる急変もあります。

原因と背景:

・室温が高すぎる(直射日光・風通しの悪さ)

・高湿度+多頭飼育などの蒸れ環境

・うっ滞やストレスからのショック状態

なりやすいタイミング:

・夏の昼間の室温管理が甘い時

・換毛期・発情期など体力を使う時期

初期症状:

・呼吸が早くなる、ぐったりして動かない

・耳が異常に熱い or 冷たい

・目に力がなく、反応が鈍い

予防法:

・エアコン+サーキュレーターで常に空気を回す

・温湿度計を設置して常にチェック

・冷感マットやペットボトル氷も活用

【9】目の病気(流涙症・鼻涙管閉塞・白濁など)

どんな病気?

うさぎの目の病気は目そのものだけでなく、歯や鼻涙管(びるいかん)の異常から起きることが多いです。

原因と背景:

・不正咬合による歯根の圧迫

・鼻涙管の詰まり(炎症・感染)

・エンセファリトゾーンや外傷による白濁

・アレルギー、異物混入、換毛期の刺激

なりやすいタイミング:

・歯が伸びすぎている時

・換毛期で目の周りに毛が多い時

・乾燥した季節

初期症状:

・涙が止まらない(片目 or 両目)

・目の周りが赤くただれる

・白い膜や濁りが見える

予防法:

・歯のチェックは定期的に(半年〜1年ごと)

・ケージ内のホコリや牧草の粉に注意

・換毛期は目の周りも優しくブラッシング

こはくの実例:

こはくは涙が止まらない時期がありました。

見た目では元気でも「目がずっと濡れている」状態が続き、心配になって病院へ。

獣医さんの話では奥歯の根っこが目の周辺に影響を与えているケースも多いとのこと。

結膜炎や鼻涙管閉塞だけでなく、全身のチェックが必要だと実感しました。

🐾 おわりに|“気づく力”が命を守る

うさぎは不調を隠す生き物です。

だからこそ、「いつもと違うな」と気づいてあげられるかが本当に大切です。

食べない、うずくまる、涙が出ている、動かない、音に鈍感…

どんな小さな変化も見逃さず、早めに行動することで救える命があります。

我が家の「こはく」も「ひすい」も、早期発見と通院で命を守ることができました。

この記事が、あなたとうさぎさんの毎日を守るヒントになればうれしいです。

コメント